感謝

2015.08.17

お暑い中、いかがお過ごしでしょうか。

さて、まるひさ眼科は8月1日をもちまして、14周年目を迎えました。これも、皆様の笑顔や優しさに支えられてきたお陰であると、院長はじめ、スタッフ共々感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも、日々よりよい医療が提供できるよう努力いたしますので、何卒よろしくお願いします

2012.01.01

2011.12.17

2011.08.15

2011.08.01

お陰様で、2011年8月1日をもって当院は開院10周年を

迎える事になりました。

これも皆様のご指導とご愛顧があってのこと思います 。

心より感謝申し上げます 。

振り返ってみると、あっという間の10年間でしたが、

本当にさまざまな出来事がありました。

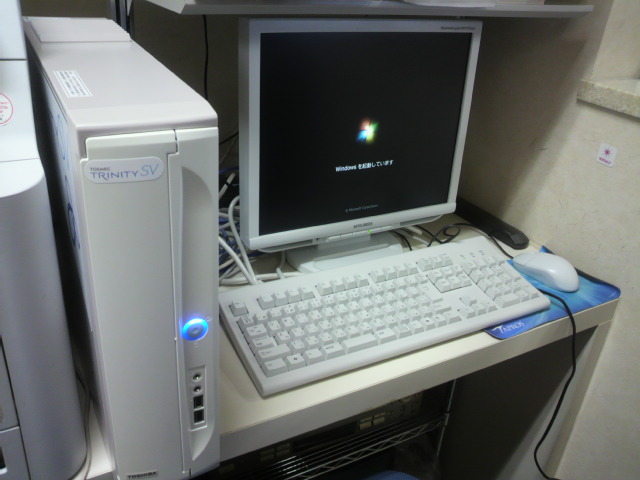

開院当初を思うと、 全てが一からのスタートであり、

暗中模索しながら医院を運営してきました。

皆様には大変御迷惑をおかけしたことと思います。

10年という月日の中で、医療も大きく変化し、

医療機器も随分進歩しました。

当院でも、光干渉断層計(OCT)、IOLマスター、

最新の白内障手術装置

「INFINITI OZil® IP搭載」を導入しました。

その他の機械についても、メンテナンスが欠かせなくなり、

時間の経過を感じます。

また、 外壁も塗り替え、看板もリニューアルしました。

患者様お一人おひとりを大切に…

信頼してくださる皆様の気持ちに応えれるよう、

院長、スタッフ一同

日々精進して参ります。

今後とも宜しくお願い致します。

月別アーカイブ

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年5月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (2)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (3)

- 2019年5月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年8月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (1)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年6月 (1)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (1)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (2)

- 2013年6月 (1)

- 2013年5月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年3月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (2)

- 2012年12月 (1)

- 2012年11月 (2)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (1)

- 2012年8月 (1)

- 2012年7月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (1)

- 2012年3月 (1)

- 2012年2月 (1)

- 2012年1月 (3)

- 2011年12月 (1)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (4)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (4)

- 2011年2月 (1)

- 2011年1月 (3)

- 2010年12月 (2)

- 2010年11月 (4)

- 2010年10月 (2)

- 2010年9月 (4)

- 2010年8月 (3)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (4)

- 2010年5月 (3)

- 2010年4月 (3)

- 2010年3月 (3)

- 2010年2月 (3)

- 2010年1月 (4)

- 2009年12月 (3)

- 2009年11月 (5)

- 2009年10月 (4)

- 2009年9月 (4)

- 2009年8月 (6)

- 2009年7月 (6)

- 2009年6月 (5)

- 2009年5月 (8)

- 2009年4月 (2)